10月6日,玉米收割中。

十月金秋,北緯49.9°的呼倫貝爾農墾大興安嶺諾敏河農牧場分公司的1.51萬畝玉米地迎來建場47年來的最高產量。10月6日,聯合收割機穿梭于金色田壟間,將畝產1650斤的“豐收答卷”送入糧倉,較去年增產40余斤,昔日“十年九不豐”的“種植禁區”,如今奏響現代農業的豐收樂章。

收割機放糧轉運中。

這片位于興安嶺腳下、第六積溫帶的農田,曾因年均積溫僅1900攝氏度,被當地百姓稱為“冷板凳”,職工回憶“以前種啥賠啥”。轉折始于科技創新:分公司通過“橫壟改縱壟”提升光照利用率,歷時三年篩選寒地適配“冠軍種子”,構建“無人機航化+大機械管護”立體作業模式;同時以秸稈還田、增施有機肥等技術修復黑土地,讓“疲憊”耕地重煥活力。

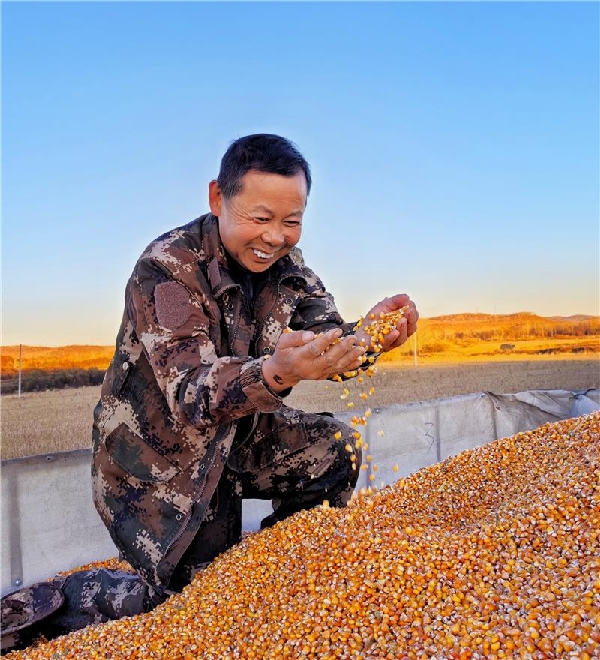

豐收的笑容。

“2019年試種時畝產僅800斤左右,如今產量翻番!”農牧科技部工作人員潘太生手持飽滿玉米穗介紹。從“禁區”到“糧倉”,諾敏河農牧場的蛻變,成為現代農業科技賦能北疆農業的生動注腳。

責任編輯:刊物編輯處